2017.12.01

201709 晩夏の軌。串と酒と18切符。①19時のRevenge.

運良くこの日の仕事は14時過ぎに終わった。翌日と翌々日の仕事スケジュールがぽっかり空いていることを確認してから家を出たものの、元々いくつも入っていた予定が本当に全て流れて2日間丸々空いたのか急に不安になり、車のドアを閉めてからgoogleカレンダーの2日間の「空白」を確認する為、灼熱のボンネットの上にヒンジの弱りかけたMacBook Airを開く。

大丈夫だ。出先の駐車場から最寄りの駅迄歩く。2日分の着替えと、2冊の本。携帯充用のバッテリーを、大きめの布トートに入れてきた。車のリアシートにたまたま乗っていた釣り竿とリールとルアーも持って行くか少し悩みながらも、一応バッグに突っ込んで来た。

さて・・・この時間から何処まで行くことができるだろう。行き先は決めていなかった。「上るか、下るか。」駅の電光掲示板によると、下り列車が先に入ってくるようだ。携帯でJRの路線図を見る。西や北に向かって触手のように伸びる路線図を目で辿る。

目的地を決めるのには30秒も要さなかった。見慣れた沿線の電車が、ホームの右側から入って来る。家の玄関のドアと同じくらい見飽きた3両目のドアが開いて、この旅は始まった。

★

「30秒足らず」でその町に行こうと決めた「理由」を語ると少々長くなるが、一応説明しておこうと思う。

ひょんなきっかけから「フランスのボルドーに仲間4人で串揚げバルをつくろう」という話で盛り上がったのが前々週のこと。翌週には「会議」と称して藤沢のカフェにそのメンバーが集まり、コーヒー1杯で2時間以上話し合った挙句、更に串揚げ屋で呑みつつ終電間際までああだこうだと話は続いた。皆、経営者や自由業だから比較的生活の自由度は高いものの、その分、時によってスペインバルに置かれているハモンセラーノの如くゴリゴリと身を削りながら働く30代〜40代の忙しいオトナだ。夢みたいなことを現実にする為には、数えきれないハードルが待ち構えていることも勿論理解している。けれど、そういうとりとめの無いような話こそ、流れ、転がり意外と実現してしまったりするのもこの世の中の面白い所でもある。何はともあれ、数えきれない数の串の束を眺めながら、こういう話を出来るオトナが周りに居るというのは、結構幸せなことなのかもしれないと思った。

話を少し戻す。「ボルドー」と聞いて、「ワイン以外の何か」を想像する人はきっと少ないだろう。電車の路線図を辿りながら目に入って来た「ぶどう」という文字にピンと来る。「勝沼ぶどう郷駅」。言わずと知れた日本ワインの代表格「勝沼ワイン」の勝沼だ。この駅から坂を下り、正面のぶどう畑の丘を登ると、200種類あまりの山梨ワインをテイスティング出来る施設がある。かれこれ3回訪れたが「テイスティング」とは名ばかりで結局いつのまのか百種類くらいワインをチビチビと呑んでしまうのだから、ここに来るとへべれけにならざるを得ない。

「久々に勝沼もいいな。」と思いながら、しかし駅前にはホテルも居酒屋も無いこの町で降り、気の利いた酒場で呑んで当日泊まれる宿を探すということは、町の寿司屋のカウンターで偶然隣に座った美女の家に泊まるのと同等かそれ以上に困難なことのようにも思えた。(案の定、電車に乗ってからいくつかの宿泊サイトを閲覧したが空き部屋情報はゼロだった)従って、この駅で降りて泊まるという線は消える。

が、地図を見ながら、ふと「ボルドー串揚げ会議」の際に、こんな会話をしたことを思い出した。

『串揚げと同時に「ドテ煮」も出せるんじゃない?ほら、串揚げ屋で良く、串と同じネタがドボンとあの茶色い鍋に漬かってるよね。』

『ドテ煮かあ。確かにそれはアリかも。』

『あの味はフランスワインでもイケそうですね。』

翌朝には話したことも忘れてしまいそうなこの「どて煮」に纏わる会話が、2週間後、この旅の最初の目的地を決めるポイントになるとはその時知る由もなかった。

我々関東の人間は「串揚げ」という食べ物に、天婦羅やトンカツといった揚げ物と比べて馴染みが薄い。しかしながら串揚げを出す店は、専門店やチェーンの居酒屋を含め、ここ数年、首都圏でもかなり増えた印象を受ける。だから、「ボルドーの串揚げ屋」が現実を帯びて来た時までに都内又は界隈の串揚げを食べ歩いて日々の生活で「経験値」を上げることはそれほど困難なことではない。問題は『ドテ煮』だ。実を言うと、関東で「ドテ煮」を食べた機会は、記憶を辿った限り3、4度程度。

実は去年まで「焼鳥のタレの研究」の為に、物好きと呆れられながら神奈川の80以上の駅で焼鳥を食べて来た。カラダで焼き鳥の味を覚える、その「ストイック」だか「享楽主義」だかわからない経験から、「食べ物を知るには場数を踏むべき」という自分なりの哲学を信じる(というかある意味「固執」する)ようになった。したがって、この「ドテ煮」の本質を知る作業の「困難」さを課題の一つとしていたのだ。

路線図を睨みつつ、勝沼ぶどう郷駅の「5つ先」の大きな駅に気がつく。そして昔この駅を訪れ、歩いた時のこと思い出した。まだ完全に日が落ち切らない夕暮れ時、その店の暖簾をくぐると、思いもよらぬ言葉が帰って来た。「ごめんね!もう品切れなんですよ。」まだ夜8時前後だったと記憶している。「こんな時間に品切れってどういうことだよ。」友人と商店街を歩き愚痴りながら、結局その夜は「ご当地B級グルメ」で有名な「鶏もつ煮」の美味い居酒屋と路地裏のシブい小料理屋をハシゴして、存分に山梨の夜を堪能したので、最初に入れなかった店の存在など、その後の日々で特に思い出すこともなかった。が、十年ほど経ったこの日。路線図に現れた「甲府駅」という3文字が「記憶のフック」となり、あの後ろ髪ひかれた店の佇まいが「ドテ煮」というキーワードをぶら下げ突然脳裏に蘇った。

店の場所の地図を、うすぼんやり頭に描く。繁華街の一本奥の通りだったか。駅からは、確か徒歩で10分、かかっても20分程度だったろうか。時計を見る。まだ5時前だ。「よし。7時頃には間に合いそうだな。」

これが、下り列車に乗って甲府へ向かうことに決めた長い「理由」だ。

★

列車を2本乗り継いで着いた高尾駅のホーム。左側から列車が入って来て、少し残念な気持ちになった。確か一昨年、勝沼に行った時には青とクリーム色の「旧横須賀線カラー」のノスタルジックな車両に揺られながら車窓を楽しんだ。入線してきた列車は、ボディ全体を青とクリーム色のペンキで塗られたその時の車両ではなく、ボディの大半がステンレスで鈍く光る、一つ新しいモデルだった。それでも今の生活圏にこの車両は走っていないから、懐かしいと言えば懐かしいのだけれど、塗装面が歪にデコボコしているあの重そうな車体のそれと比べると、格段、風情に欠ける。せめてもの救いが、薄汚れてくたびれている所だ。

こればかりは仕方が無い。「懐かしさ」は、時間とともにシフトして行く。そうだ。きっと10年後にもしこのホームに立っていたら、間違いなくこの列車の入線に心弾ませることだろう。懐かしさは、その時にまた噛みしめれば良い。

中央本線は、東京から神奈川を一度挟んで、山梨というルートで車窓を変える。中央道や笹子川と絡み合う紐のように交差しつつ並行して、緑深い山の合間を走る。やがて前述の勝沼ぶどう郷駅を過ぎると、盆地をぐるっと大きく回るかたちで石和温泉を経由し、5つ目が「甲府駅」だ。山梨にはしばしば来ている記憶はあるけれど、前回列車で甲府駅に降りたのが何年前だったのか、正確に思い出そうとしたが無駄だった。

ざっと、「10年振りくらい」だ。列車の旅を長年していて、久々に訪れる地方都市のロータリーを見渡すと、がらっと雰囲気が変わった姿に驚くことがある。福井駅も、青森駅も、姫路駅もそうだった。甲府駅前も多分に漏れず、一瞬まるでどこか違う駅に来ているような気もしたが、反面それほど変わっていないようにも感じる。まるで誰かが「間違い探しクイズ」の為に、駅前のビルやバス停を所々すり替えて、我々旅人の到着をひっそり待っていたかのようだ。

因縁のその店を、携帯端末で調べると大体予想通りの場所に今も存在するようで安堵した。創業80年とある。あの頃は創業70年くらいだったということだ。グルメサイトも黎明期だったその頃は飲食店の情報量も少なく、店の評価も大抵当てにならなかった。美味いものを求め、野生の勘を頼りに辿り着いたその店は、10年後、見事に愛好家たちによる賞賛と好評価を獲得していた。

『どてやき 下條」。(暖簾の下條の文字は「どてやき」の文字に比べ何故かシラスの瞳くらいに小さい) 甲府の街を歩きながらふと考えた。あれ?「ドテ煮」と「ドテヤキ」どっちが正しいんだろう。そもそも違うものなのか・・・?

「串カツ」と「串揚げ」の区別も、実は先日まで全く曖昧だったわけだが、またしても日本の一つのソウルフードのことを知らない体たらくが露見した。日本の酒や食文化をとくとくと語る資格など無いではないかと反省しつつ、少し落ち込む。敢えてここではその違いについて割愛するが、興味のある方は是非調べていただけたらと思う。きっと、1分くらいの間をつなぐにはちょうど良い話の種にはなる筈だ。

暖簾をくぐり、スーツ姿や「甲府ネイティブ」らしき大人達でごった返した店を進み、コの字のカウンターの一番右の席を案内され腰を下ろす。時計は19時を少し回っていた。間に合った。しかも、見渡した範囲で空いている席は1つか2つ。危ないところだった。

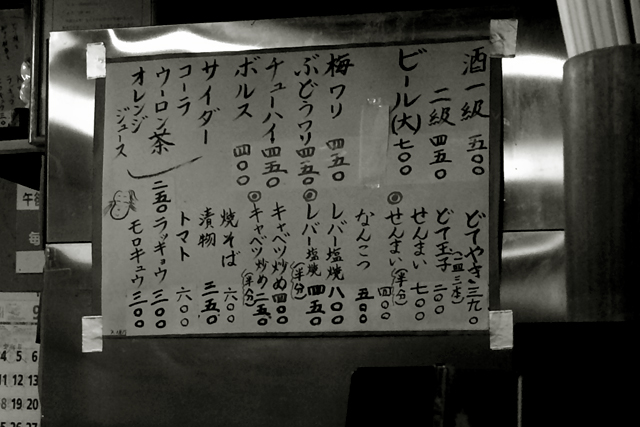

正面の壁に貼られた「酒一級」500円「酒二級」450円という、若い世代にはピンと来ないであろう昭和の頃の懐かしい酒の呼称が目に入る。「純米酒」「吟醸」「本醸造」といった、今では当たり前の日本酒区分がまだ存在しない時代、酒蔵はそういう主観を伴うある意味、理不尽な呼び名で取り扱われ、格付けされていた時代がある。(結局は、特級酒や1級酒よりも美味い監査無しの地酒が各酒蔵からタケノコのように出てきて、格付け自体の意味がなくなってしまった。これは日本の酒文化の革命とも言える)今は存在しないこの1級、2級という表示は、言わば一つの「懐古趣味」として、何十年前から続く店の「名残」に、敢えて残しているのだろう。

8月から殆ど衰えていない太陽が、ついさっきまでこの盆地を照らしていた。その30℃前後の空気の中を駅から早歩きで来たものだから「1杯目はビール」と心に決めていたが、せっかくだから

「一級酒を。」

と、この言葉をただ発してみたいが為に注文する。カウンターの中央付近。鉄鍋の中にある薄茶色の汁に浸った串と汁が皿に盛られドンと出される。

なるほど。そうか。この店を代表する「どてやき」がいわゆる「お通し」のように、一番最初に出てくるのだ。こんな画期的且つ、理にかなったシステムが何故日本の酒場にはほぼ皆無なのだろう。世の中には、せっかく美味しい刺身や気の利いた良いアテを出すのに、やっつけ仕事のポテトサラダや工夫の欠片もない冷たい揚げ物をお通しで出して来て興ざめさせられる店も、残念ながら結構多い。「売り」や「名物」がはっきりしている店は、こういうスタイルを取れば良いと思う。勿論、提供に時間がかかるものや、一口目としてあまりそぐわない物を除けば、という話だが。

味わい深い店の雰囲気。鈍行に揺られ「疲れた」とまでもいかない心地よい疲労感が心身を解きほぐしたのか、グラスに注がれた一級酒をあっと言う間に呑んでしまったので思いのほかすぐに酔いが回った。店内を見回すと「いかにも酔っぱらい」という風情の人が、意外と見当たらない。ワイシャツもスーツもパリっとした男性と、同僚らしき女性。他に多いのは、身なりの良い60過ぎくらいの年配の男性客グループ。勿論、それはたまたまその日その場に居合わせた人々に過ぎないけれど、店には「客層」というものが明確に存在する。この店の酔客。そして、店員、漂う風情は、私の好きな京都や横浜にある良質な老舗酒場のそれと、全く同じ匂いがした。

これはしかし、、美味い。

「どてやき」の味わいを言葉で表現するのは、前述の通り経験値が無いに等しいが為なかなか難しいが、理想的な柔らさのホルモンに深味のある味付け。しょっぱすぎず薄すぎず、あっさりでもこってりでもない。味噌の味は、先日浜松や岡崎辺りで食べた八丁味噌の「どて煮」とはまるで違う淡色味噌だ。動物性の脂と色々なエキスの円熟味。角が無いが、主張はある。この店に限らず、ホルモン系特有の「えぐみ」が良いアクセントの「旨味」になることが、「煮込み系ホルモン料理の真骨頂」ではないだろうかと最近思う。

これに合わない酒は無いだろう。おかわりをしたいと思ったところで、隣に座った男性がちょうどお替わりをした。大きな平たい鍋から大将が具と汁を掬い、3本皿に盛る。鍋にはあと1、2人前といった所だろうと思った矢先、男性客2人が入店して、人差し指と中指を立てて「2人」の合図をした。店じまいの時間も近く、断るか最初少し悩んだ様子の大将は結局2人をカウンターに招き入れ、「これで最後だなあ。1人分しか無い。」と言い1人用にどてやきをよそい彼らの前に置き、目の前の空になった鍋を片付け始める。そんなタイミングで今回はおかわりとは行かなかったが、何せ後からどてやきを楽しみに来た2人が仲良く分け合いながら旨そうにビールを呑む様子を見たら、自分が早めにおかわりの決断をせずに良かったと心から思った。初めて来た「一見さん」として、自分はまだ食べてない他のアテをいただこう。

壁に貼られた飲み物メニューの「ぶどうワリ」という文字に目が行く。これは恐らく甲府らしく「ぶどうジュースの焼酎割り」だろうと憶測しながら、試しに注文してみる。目を離した間にグラスには何か透明な液体が入り、そしてカウンターの棚に無造作に置いてあった大きな瓶から黄色みを帯びた謎の液体がゴボゴボと豪快に注がれる。一口飲んで「なるほど。そうきたか。」と呟く。「白ワインの焼酎割り」だ。もちろんアルコール×アルコール。これはパンチが有る。言うまでもなく度数は高いが、思いのほかキリっとしてすっと喉を越してくる上に、ドテの汁との相性も悪くないので2杯3杯・・・と呑むとかなり危険な酒である。

好物のセンマイ刺を頼んだ後、ふと大将がカウンターに座っている自分を含めた客4人の前にそれぞれ、青い小鉢を置き「これ、何だと思う?」と言う。隣の男性が首をひねる。色は黄色。何かのおひたしのようだ。一口頂いてみたが、やはりさっぱり分からない。「わからない?・・・これね、オクラの花。季節でね。この時期。料亭なんかで、たまに出るんだよ。」そう言いながら鉄鍋のどてが片付いて一仕事終えた大将が一口酒を呷り(多分、水ではなくてあれは酒だった)おもむろにカウンターの中の椅子にどっかりと腰を下ろす。「ほう〜!これは面白い。」4人のカウンター客がそれぞれ頷きながら振る舞われたその旬の味に、心がもう一段階緩んだ。

「お品書き」には勿論載っていない。良い老舗の薫りはこういうところから醸されるのだ。

置いている「酒の銘柄」が良いとか、「器」が良いとか、それも、もちろんそれぞれの店が持つ魅力だ。「ソフト」の部分でも「徹底的に細やかで愛想の良いサービス」も素晴らしいと思うが、それとはまたちょっと違う、人間的な「質感」をもつ店に酒呑みは惹かれるのかもしれない。

そんな風に感心しながら、次いで2級酒をチビチビ行きつつ「アテ」を頂く。

何もかもが丁度良く、美味い。一品だけ飛び抜けて美味い刺身を出すような店も勿論好きだ。けれど「成熟している」店には本当の意味の「豊かさ」がある。5年、10年ではそうそう醸せない1つの「文化」が1つの店に生まれるのだ。歴史ある建物の古くて重い真鍮のドアノブをゆっくり握り、重さと質感を確めながら回すように、午後8時前の良質な晩夏の夜をじんわりと味わい、酔い、そんなことを思うのは、「俺も歳をとっちまったってことなのかもな」と心でつぶやく。数年前のあの時、もしこの店で呑んでいたらきっと「どてやき」の美味さに感心はしたと思うが、老舗の醸す色気や豊かさを享受する感受性があったかといえば大いに疑問が残る。40を過ぎて初めてここに来たことは、ある意味正解だったのかもしれない。

お勘定をお願いすると大将がおもむろに、使い込んだ大きなそろばんをパチパチと音を立て弾き出す。やれやれ。最後まで昭和ノスタルジーを魅せてくれるじゃないか。

店を後にし、夜が始まったばかりの8時の甲府の夜道には、あちらこちらから良い匂いが立ち込めていた。

「あと、もう一軒行くか。」

いい店に入った時ほど、もう一杯、その嬉しさで、呑みたくなるものだ。

この日、22時を回った「3件目」の居酒屋を出て、しみじみとそんな甲府の夜を振り返った。

明日の行先は、また明日考えればいい。

旅は、続く。